ゲイビデオ論の考察とともに補強する目的でこれまで研究してきた他学問との共通点を書いていたのですが…

内容の濃さと長文となったことから、性交学研究の柱であるこちらに載せることにしました。

各学問から入門編として部分的に抜粋しており、より深い考察も引きつづき作成中です。

性交学:性交を学問的に考察する試み

性を学問として扱う分野には、医学や生物学、心理学を中心とした「性科学」があります。

そこでは、ホルモンや遺伝子、身体機能といった、測定可能で科学的な側面が主に研究されてきました。

一方で、「性交そのもの」を主題として、総合的に考察する学問はほとんど存在していませんでした。

それは、性交が遺伝や生理反応として十分に説明できると考えられ、哲学的に掘り下げる余地がないものと見なされてきたからでしょう。

私自身は、趣味として研究していた性交体位を深めていく過程で、そこに確かな「美」が存在することを直感しました。

そして、哲学の視点から、性交にはどのような美がありうるのかを知りたいと考えるようになりました。

しかし、その問いに対する明確な答えは、現時点ではまだ見つかっていません。

だからこそ、「性交という名の美」を追求し、明らかにするための試みとして、研究を始めることにしたのです。

学問として成立させることは、理論の構築にとどまらず、産業や教育、他分野への波及も意味します。

性科学的な説明に基づく保健体育だけでは捉えきれない、「この世界における性とは何か」という不安や疑問に応える一助にもなるでしょう。

また、本稿が目指すのは、個人的な感覚に閉じた独我論ではありません。

美学や哲学、芸術、科学など、さまざまな学問と関連づけることで、アンダーグラウンドに置かれてきた「性交」という言葉に、知の領域としての地位を与えることを目的としています。

これから紹介する諸学問を通じて、性交に関する知識を立体的に捉え直すことで、身体を重ねたときに立ち上がる美しさや感覚を、より深く味わっていただければと思います。

美学:性行為に快感情だけでなく美の感性は存在するか

美学とは、美・芸術・感性を主題とする哲学の一分野です。

では、性行為は美学の対象になりうるのでしょうか。言い換えれば、性交には単なる快感だけでなく、「美」と呼べる感性が含まれているのか、という問いです。

美学者・津上氏は美を「美とは、私に快と感じられる、もののよさである」と定義し、美を判断する主体(私)と、その対象(もの)との関係として捉えています。

快については、アリストテレスやカントなど多くの哲学者が論じてきました。

カントによれば、快には①道徳的な善の快、②心地よさの快、③美の快、という三つの種類があります。

性交学において重要なのは、単なる射精や絶頂といった「発散としての快」ではなく、性のあり方そのものに美を見出そうとする点です。

性と聞くと、多くの人がまず快感を思い浮かべるでしょう。

しかし、性行為は不快なものではなく、愛やコミュニケーションの重要な手段でもあります。

そこに美の感覚を取り入れることで、性はより深い次元へと広がっていくはずです。

身体を使う行為という点では、視覚的な美も無視できません。

ミケランジェロの《ダビデ像》のように、人類は古くから肉体の美しさや荘厳さを芸術として表現してきました。

性交もまた、身体そのものが媒介となる行為であり、視覚的・感性的な側面を含んでいます。

ここで比較として挙げられるのがスポーツです。

かつてスポーツは倫理的・精神修養的な行為と考えられていましたが、現代ではアスリートの身体は鑑賞の対象となり、脱倫理化された美的・感性的な存在としても受け取られています。

佐々木氏も、スポーツが芸術的枠組みの中で捉えられるようになったことを指摘しています。

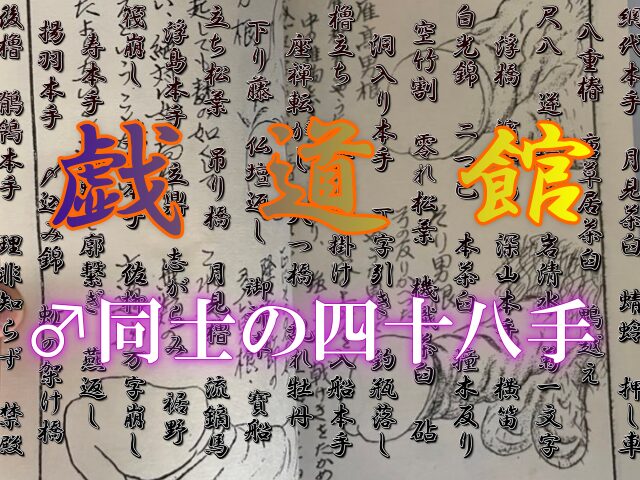

スポーツや映像が芸術と認められるなら、100種類以上の体位(戯術)をもつ性交が、美や技術性を備えた行為であることは否定できません。

にもかかわらず、長らく研究対象とされてこなかったのは、性が「恥」の領域に閉じ込められてきた時代背景を反映していると言えるでしょう。

性交の美を考えるうえで、美学という哲学的視点は欠かせません。

舞踊(ダンス)の研究では、見る側の身体感覚までも活性化させる「身体性」が指摘されています。

これは神経美学の分野でも裏付けられている知見です。

この点を踏まえると、性交は求愛のダンスであり、身体を通じた高度なコミュニケーションでもあります。

快感だけでは捉えきれない「性交の美」が存在することは、哲学・美学・科学の複数の視点から見ても、もはや明らかだと言えるでしょう。

神経美学:性の快楽と美の感性は共存できるのか

研究が始まってから約20年弱とされる認知神経科学として神経美学(ニューロエステティクス)があり、美学的体験や芸術についての認知神経科学・心理学的アプローチの研究が盛んです。

この第一人者として石津氏がおり、感性による哲学的考察からMRIなどの高度な機器が時代とともに発展し、科学として「定量的」なデータによるアプローチが可能になりました。

哲学としての美学だけでなく、脳科学からの知見による脳活動・脳機能を研究する学問として。

また哲学としての美を補間する役目や、脳活動と主観性との関係を検討する分野として大変重要な研究です。

さきほど美学では性交は美を司る芸術面がある旨の説明をしましたが、神経美学ではどのように美が科学的アプローチを受け、性交学とむずびつかせるかを解いていきましょう。

脳には視覚情報を専門に処理する「視覚皮質」という部位があり、顔の情報は紡錘状回顔領域・風景や建物は海馬傍回場所領域・複雑な図形や物体に外側後頭複合部といったそれぞれの領域があります。

そして、聴覚情報では「聴覚皮質」があり、それ以外にも補足運動野(リズム知覚)などの神経があるわけですが、じつはこれらの美を知覚しているときの共通した部分が明らかになっています。

それが「内側眼窩前頭皮質」という部位が反応していることが分かっており、他の部位ももちろん反応していますがネットワークとして働いています。

そして、その逆に不快である場合には「島皮質」という神経部位が反応するのですが、シーソーの関係であり、どちらが強くなると逆は弱くなるという相対関係です。

さて、快感情を分類するとき、喉の渇きや腹を満たすなどの身体に直接作用することから「生理的報酬」、正義や社会的賞賛などの「社会的報酬」の2通りがあります。※分かりやすくざっくりと

生物的欲求にもとづく普遍性の高い美(生物学的美)と文化や学習などの後天的な美(高次の美)では内側眼窩前頭皮質以外の反応する部位が異なるといわれ、明確な証明とまではいっていないそうですが違いがありそうですね。

単純な考察ですが性交における五感による刺激としての身体的作用-生理的報酬-生物学的美と、性交体位などの所作-社会的報酬-高次の美である2種類は神経作用が異なるということは共有することができる示唆ともいえましょう。

つまり、快の刺激だけでなく所作ともに2つの報酬を受け取ることが可能であり、これは実践だけでなくAVなどを観て共感することで補足運動野が働いたりする面からも、知識として性交体位を身につけることがより深い営みを味わえることの証左といえるのではないでしょうか。

歴史:紀元前から現代へと変遷する若者愛=同性愛

現在では、性の歴史についても太古にまで遡って研究が進み、人類が「性」をどのように考えてきたのかが、時代ごとに大きく変化してきたことが分かっています。

ここでは、ミシェル・フーコーの全4巻からなる『性の歴史』を手がかりに、古代ギリシャからキリスト教成立期までを簡単に振り返り、現代につながる性の捉え方を見ていきましょう。

古代ギリシャには「若者愛」と呼ばれる、男性同士の関係が存在していました。

これは現代的な意味での自由な同性愛とは異なり、家庭を支える成人男性(家長)が、若い男性に対して教育的・倫理的指導を行うという側面をもつ関係でした。

そこには性的関係も含まれていましたが、同時に社会的規範や徳、礼節を教える役割が重視されていました。

そのため、基本的に女性同士の関係は想定されておらず、また成人男性が「受け身」となることは恥とされていました。

一方で、未成熟な若者との年齢差のある関係は、社会的に問題視されなかったのです。

しかし若者はいずれ成長し、家庭を持つ側へと移行します。

そのため、若者愛は基本的に一生続く関係ではなく、恒久的な「愛」というよりも、限定された関係性でした。

当時は性欲を節制できることが、一般市民ではなく、地位の高い者に求められる時代でもあり、その価値観が社会全体に浸透していきました。

こうした貞操や節制の思想は、やがてキリスト教にも引き継がれていきます。

キリスト教が同性愛を異端視するようになる以前から、その下地は徐々に人々の常識として築かれていたと言えるでしょう。

さらに、「子孫を残すこと」「家族を形成すること」が人間の自然な行為であると、当時の哲学者や医師といった権威が主張したこともあり、同性愛は次第に逸脱したものとして位置づけられ、異性愛こそが自然であるという考えが一般化していきました。

その後、キリスト教はこの節制の思想を利用し、性を徹底的に管理する体系を築いていきます。

異性愛であっても、子どもを作る目的以外で性欲をもつことは罪とされる、厳しい戒律が設けられていったのです。

ただし、当初から極端に厳しかったわけではなく、「肉の告白」という形で、人々の性の状況を聞き取り、情報として収集する段階もありました。

このように性は、宗教的戒律であると同時に、社会や人口を管理するための技術(人口管理術)としても機能していったのです。

こうして見ると、古代の若者愛は、現代でいう自由で対等な同性同士の恋愛というよりも、教育や秩序の名のもとに成立した、ある種の擬似的な恋愛、あるいは限定された性の解放だったと言えるかもしれません。

「昔の同性愛は自由だった」というイメージは、必ずしも正確ではないようです。

一方で、日本の江戸時代を振り返ると、性の表現や関係性の自由度という点では、むしろ高かったのではないかとも考えられます。

現代日本において同性愛への理解が進んだと感じる場面もありますが、国内だけを見ると「新しく寛容になった」というより、もともと曖昧で柔軟だったとも言えるでしょう。

むしろ、西洋の厳しい性の歴史や宗教的価値観が、文明開化とともに輸入され、同性愛を否定的に捉える視線が強まった側面も否定できません。

そもそも同性愛は、人間に限らず多くの動物に見られる行動です。

サルにおいては、コミュニケーションの一環として確認されることもあります。

人間は知能が高いがゆえに、「子孫を残す」という結果を重視しすぎて、性や愛を過度に意味づけてきたのかもしれません。

もし、同性愛について悩んでいる人がいるとすれば、ここで一つ問いを投げかけたいと思います。

愛とは無償で相手を慈しむ心だと言われますが、生物としての愛を考えたとき、それは本当に異性でなければならないのでしょうか。

もし、その答えが「子孫を残すため」だけなのであれば、次に扱う現象学の視点から、性交と愛が必ずしも同一ではないことが、少し見えてくるかもしれません。

現象学:なぜ人間は性交をするのか、性のいくつかの本質を紐解く

人間の存在を客観的な事実や構造から捉えようとする学問に、形而上学があります。

それに対して、主観的な経験、つまり「わたしにはどのように世界が現れているのか」を出発点として存在を考察する学問が現象学です。

性交という営みの本質を考えるうえで、現象学はきわめて重要な視座を与えてくれます。

フッサールの現象学は、「現象学的還元」や「超越論的主観性」といった難解な用語で知られています。

正直なところ、これらを厳密に解説し始めると、多くの人は読む前に身構えてしまうでしょう。

しかし、性交の意義を考えるうえで必要なのは、専門用語そのものではなく、現象学が何を明らかにしようとしたのか、その核心部分です。

現象学が問いかけるのは、「この世界が、わたしにとって確かに存在しているとはどういうことか」という点です。

たとえ目の前の対象が幻覚や錯覚である可能性を疑ったとしても、「見えている」「触れている」「感じている」という意識の働きそのものは疑うことができません。

この、疑いようのない意識の働きをフッサールは「超越論的主観性」と呼びました。

メルロ=ポンティは、この主観性をさらに身体の次元へと引き寄せ、「肉(la chair)」という概念(知覚の現象学)で説明しました。

彼によれば、見るものと見られるもの、触れるものと触れられるものは、はっきりと分離しているわけではありません。

わたしの身体と世界とは、同じ「肉」でできており、そこには可逆性-触れると同時に触れられているという関係が成立しています。

この考え方は、性交という行為を理解するうえで非常に示唆的です。

性交における触覚は、一方的な刺激ではありません。

自分が相手の体温を感じているとき、同時に相手もまた自分の体温を感じています。

触れることと触れられることが連続し、主体と客体が固定されず、相互に反転し続ける関係がそこにはあります。

ここで重要なのは、性交が「他者を対象として扱う行為」ではなく、主観と主観が重なり合う経験であるという点です。

自分の身体の存在は、相手の身体を通して確信され、相手の存在もまた、自分の身体を通して確信されます。

この相互的な存在確認こそが、性交における独特の存在意識を生み出しているといえるでしょう。

現象学では、私たちの知覚は単なる感覚入力ではなく、個別的にそれがそこにあるという「個的直観」、それが何である」という「本質直観」、そして情動的な意味づけ「情動所与」が、分かちがたく結びついたものだと考えられています。

苫野氏が紹介する竹田青嗣氏の議論でも、知覚には必ず情動性が伴うことが指摘されています。

この点から見ても、性交は単なる身体運動ではありません。

相手の身体を知覚すること、その意味を感じ取ること、そして快や安心、興奮といった情動が同時に立ち上がる行為です。

現象学的にいえば、性交は「原的な所与」がもっとも濃密なかたちで現れる経験の一つだといえるでしょう。

私はこの考察から、性交の本質は「快感そのもの」ではなく、「肉体の存在証明」にあるのではないかと考えています。

性交によって肉体が存在することを感じるのではなく、もともとこの世界に肉体が存在していることを、肉と肉が同じ体温で確かめ合う。

その相互証明の過程として、快感や情動が生じるのです。

三大欲求として、食欲・睡眠欲・性欲が挙げられます。

食欲は、食べることで栄養を補給し、排泄によって終わります。

睡眠欲は、眠ることで身体を回復させ、覚醒へと向かいます。

性欲は、交わることで相互の存在を確認し、強いホルモン作用を伴う体験をもたらします。

射精や排卵、あるいは妊娠といった生殖機能は、この営みに付随する「権能」の一つにすぎません。

ちなみに、排泄欲というのが性欲の替わりとする説もあるようですが、食欲の一連の流れである権能の一つであり、性欲(性的接触)との代替できる欲求とはいえないでしょう。

※権能とは「行為の結果として付随しうる能力」であり、本質そのものではない。

将来的に人工子宮や培養技術が発達すれば、生命の誕生は必ずしも肉体の結合を必要としなくなる可能性もあります。

そうなったとき、性交の本質はますます生殖から切り離され、存在と身体の問題として浮かび上がってくるでしょう。

現象学における本質を探る方法「本質観取」は、時代や技術の進歩によって固定されるものではありません。

本質とは常に、変化する世界の中で更新され続けるものです。

将来、人間が性交そのものに興味を示さなくなる可能性も否定はできませんが、そのときにはまた、別の本質が立ち現れるはずです。

少なくとも現在において、性交とは快楽や義務のための行為ではなく、「この世界に、あなたとわたしが確かに存在していることを、身体を通して確かめ合う営み」。

そのように理解することができるのではないでしょうか。

心理学:適度に性交をしたほうがいい理由とは?

中世ヨーロッパには、神聖ローマ帝国ホーエンシュタウフェン朝の皇帝フリードリヒ2世が行ったとされる、極めて非人道的な実験の記録が残されています。

その内容は、50人余りの乳児に対して、母乳・オムツ交換・入浴といった最低限の世話のみを与え、話しかけること、目を合わせること、抱くことなど、人為的な接触を一切禁じるというものでした。

結果として、乳児たちは言語を十分に習得する以前、つまり2歳になる前に全員が死亡したと伝えられています。

この逸話は史料的な正確性について議論の余地があるものの、「人肌に触れることが人間の生存にとって不可欠である」という事実を象徴的に示すものとして、後世の心理学や発達研究と深く重なっています。

現代の発達心理学や神経科学では、皮膚接触の欠如が成長や生命維持に深刻な影響を及ぼすことが明らかにされています。

これらは「タッチ・ディプリベーション(触覚剥奪)」や「情動的ネグレクト(情緒的養育放棄)」といった概念で説明され、触れ合いが不足すると成長ホルモンの分泌が低下し、免疫機能が弱まり、慢性的なストレス状態に陥ることが知られています。

人間の感覚は、対象に近づかなければ働かない触覚・味覚・嗅覚といった「下級感覚」と、遠くの情報を得ることができる視覚・聴覚といった「上級感覚」に分類されることがあります。

この実験が示唆するのは、生きるために不可欠な下級感覚、とりわけ触覚を欠いたことが致命的だったという点でしょう。

触覚は単なる情報取得の手段ではありません。

それは「他者がそこにいる」「自分が世界の中に存在している」という事実を、疑いようのないかたちで確認させる感覚です。

触れ合いが失われた乳児は、世界から存在を承認されなかったも同然の状態に置かれたともいえるでしょう。

ここで重要なのは、触れるという行為が刺激や快楽の問題ではなく、存在の相互証明であるという点です。

他者に触れられることで、自分の身体がここにあること、そして相手もまたここにいることが、同時に確認されます。

逆に言えば、他の存在を感覚として得られない状態は、生物としての生存そのものを不可能にするのです。

この視点から考えると、性欲の原初的な形もまた、性交以前の段階に存在しているといえるでしょう。

性交が可能な身体になる前、人間の性欲は結合を伴う行為ではなく、スキンシップとしての皮膚接触というかたちで現れます。

これは乳児期からすでに存在する、きわめて根源的な性の一形態です。

このとき分泌される代表的なホルモンがオキシトシンです。

オキシトシンは、抱擁や皮膚接触、性的接触によって強く分泌され、安心感や信頼、愛着形成に深く関わっています。

心理学ではアタッチメント理論として整理され、他者との結びつきが人間の精神的・身体的安定を支えていることが示されています。

単純に言えば、最も強くオキシトシンを分泌させる行為こそが、人肌に触れることであり本質でもあるのです。

性交や性的接触は、この触覚的・情動的基盤の延長線上にあり、単なる繁殖行為や快楽消費ではありません。

触れることは、生きることそのものに直結しています。

性欲とは、子孫を残すためだけに備わった衝動ではなく、存在を確かめ、世界とつながり続けるための根源的な欲求なのではないでしょうか。

この意味において、性や性交は、人間が人間として存在し続けるための、きわめて本質的な営みであるといえるのです。

社会学:ユニバース25実験から探る社会的動物としての性のありよう

1970年代、アメリカの動物行動学者ジョン・B・カルフーンによって行われた「ユニバース25(Universe 25)」は、社会と性を考えるうえで象徴的な実験として知られています。

この実験では、マウスにとって理想的ともいえる環境が用意されました。食料や水は無限に与えられ、外敵も病気もなく、安全な住処が保証された、いわば「完全なユートピア」です。

一見すれば、マウスたちは無限に繁栄し続けるはずでした。

しかし結果はその逆で、どの実験系においても最終的に社会は崩壊し、個体数は減少し、やがて絶滅へと向かいました。

物質的には満たされているにもかかわらず、育児放棄、引きこもり、攻撃性の増大、交尾行動の消失といった異常行動が連鎖的に現れたのです。

この結果は、しばしば「人間社会への警告」として語られます。

過剰な安全、過剰な快適さ、そして他者との関係性の希薄化が、社会そのものを内側から崩壊させる可能性を示しているからです。

ここで、この実験を性交学の視点から捉え直してみましょう。

当然ながら、ネズミと人間は同一ではなく、知能や寿命、文化の有無も大きく異なります。

しかし、絶滅に至った最大の要因が「生殖行為の停止」であったことは無視できません。

重要なのは、単に性欲が消えたわけではない点です。

安全が完全に保証された環境では、生き延びるために子孫を残すという切迫感が失われます。

短い寿命をもつネズミでさえ、生存の本質が変化してしまったと考えることができるでしょう。

さらに、人間に当てはめて考えると、性行為は本能だけで自動的に行われるものではありません。

私たちは保健体育、映像、周囲の大人の行動など、何らかの「学習」を通じて性行為を知り、性欲と結びつけています。

性交体位も同様で、知識として学ぶからこそ実践できるのであり、何の手がかりもなく高度な行為に至ることは稀です。

この観点からすれば、ユニバース25のマウスたちは、性欲という衝動を抱えながらも、それを結びつける社会的・関係的な回路を失ったまま終息していったとも考えられます。

強いストレスや社会構造の崩壊の中で、愛着形成がうまく機能せず、生命を生み出す行為そのものへの関心が失われていったのです。

実際、動物にも同性愛的行動や性行動の変容は観察されており、個体数の偏りや慢性的ストレスが性衝動の方向性に影響を与えることは知られています。

愛着や関係性が破綻すれば、生命の誕生そのものに意味を見いだせなくなることは、決して特異な現象ではありません。

現代の人間社会を見渡すと、少子高齢化は世界的な傾向となっています。

長引く不景気、慢性的ストレス、ホルモンバランスの乱れ、性知識の不足、将来不安、娯楽の多様化、ジェンダー観の変化、女性の社会進出――これらはすべて、性行為への動機を弱める要因として重なっています。

さらに、古代から続く「貞操」や「恥」の観念が現代にも根強く残り、人と人が触れ合うこと自体を難しくしている側面も否定できません。

結果として、他者との接触は減少し、人口が減少していく流れは、ある意味で必然ともいえるでしょう。

もちろん、経済的安定は最重要課題です。

しかし同時に、性交学的な知識と理解も不可欠です。

それは単に避妊法や生殖の仕組みを教えることではなく、存在を相互に認め合うこと、相手を思いやること、技法や工夫によって快感や親密さが深まることを知る教育でもあります。

性を「消費」や「義務」として扱うのではなく、関係性と存在を結ぶ営みとして捉え直すこと。

それこそが、ユニバース25が私たちに突きつけている、もう一つの問いなのかもしれません。

まとめ――六つの学問から見た性交という人間的現象

各学問の関係性をおさらい

本稿では、性交という行為を単なる生殖行動や快楽の問題としてではなく、人間存在そのものに深く関わる現象として捉えるために、複数の学問的視点を横断して考察してきました。

まず生物学・内分泌学の観点から明らかになるのは、性交やスキンシップがオキシトシンやドーパミンといったホルモン分泌を通じて、個体の安心感・結合感・生存可能性を高める行為であるという点でしょう。

ここで重要なのは、これらのホルモンが必ずしも「生殖」を目的としたときだけに働くわけではないという事実です。

むしろ、肌に触れ合うこと自体が、人間の身体を社会的存在として成立させる生理的基盤を形成しています。

次に心理学の視点では、乳児期におけるスキンシップの欠如が、愛着形成の失敗や免疫低下、最悪の場合は生存そのものを脅かすことが示されてきました。

愛着理論や接触欲求の研究は、「触れられること」が心の発達以前に、存在の安定を支える条件であることを示しています。

性交や性的接触は、この触覚的な相互承認の延長線上に位置づけることができます。

社会学・文化人類学の観点に立てば、性交は常に社会的規範や制度のなかで意味づけられてきた行為でありました。

結婚制度、道徳、タブー、逸脱といった枠組みは、性交を統制しながらも、同時にそれが人間社会にとって無視できない力を持つことを前提としています。

性交は個人的行為であると同時に、文化によって定義され、管理され、語られる社会的現象でもあるのです。

ここでフーコーの『性の歴史』が示したように、近代以降、性は「抑圧されたもの」ではなく、むしろ語られ、分析され、管理される対象として増殖してきました。

若者愛や逸脱的性愛の語りもまた、単なる倒錯ではなく、権力と知が交差する地点に生じる歴史的産物であります。

性交学とは、こうした言説の構造そのものを問い返す営みでもあります。

哲学、とりわけ現象学の立場から見ると、性交は主体と主体が「対象」としてではなく、「生きられた身体」として出会う場であり…

触れること、触れられることは、世界がそこにあること、そして自分が世界に属していることを同時に証明する行為となるでしょう。

性交とは、快楽以前に、他者の存在を身体的に承認し、自らの存在を確かめる出来事なのです。

最後に倫理学・存在論的視点から言えば、性交は単なる本能的行為ではなく、常に他者との関係性を引き受ける行為でもあります。

そこには同意、非対称性、脆弱性、そして責任が不可避的に含まれ、だからこそ性交は、喜びと同時に不安や葛藤を伴い、人間にとって特別な意味を持ち続けるのでしょう。

以上の六つの学問的視点を総合すると、性交とは…

生物学的行為であり、心理的基盤であり、社会的制度であり、歴史的言説であり、現象学的出来事であり、倫理的関係性である

という、多層的な現象であることが見えてくるわけですね。

人間が性交をするのは、単に子孫を残すためでも、快楽を得るためだけでもない。

それは、他者に触れ、触れられ、存在を相互に確かめ合うことで、世界のなかに自分が生きていることを実感するための行為なのかもしれません。

性交学とは、この当たり前で、しかし最も説明が難しい人間的現象を、学問という言葉で丁寧に撫で直す試みであります。

参考書籍

各学問の参考書籍をAmazonリンクをつけて紹介していますので、よければ参考にご覧になってみてください。

美学

美学への招待 増補版 佐々木健一 (著)

美学の練習 津上 英輔 (著)

神経美学

神経美学: 美と芸術の脳科学 石津 智大 (著), 渡辺 茂 (解説)

歴史

フーコー〈性の歴史〉入門講義 仲正昌樹 (著)

現象学

ちぐはぐな身体(からだ): ファッションって何? 鷲田 清一 (著)

メルロ=ポンティ 可逆性 鷲田清一 (著)

現象学とは何か: 哲学と学問を刷新する 竹田青嗣 (著), 西研 (著)

戯道館リンク

コメント